GSX400FS インパルス 31年間乗り続けるって事・・・

同級生が31年間乗り続けている旧インパルスが車検の為入庫しました。

思えば遠い昔、「ワシ、インパルス買うわ!」って中学の時から言っていたヤツがホンマにインパルスを買った時の ボクの頭に走ったインパルス(衝撃)は相当なものでした(笑)

何故なら、当時「ヨンヒャク」に乗るって事は、今時の若者がレクサスに乗ってるより凄い事で、それはもう羨望の眼差しで見られたもんです。

2月生まれだった私はこれほど誕生日が遅い事を呪った事は、今現在に至ってもないでしょう!

片や「ヨンヒャク」片や「チャリンコ」ってのは、今で言う「フェラーリ」と「軽トラ」以上の格差でした。

その上、高校生だった私には車検がある「ヨンヒャク」をバイト代だけで維持するのは無理でした。

その為、車検の無い「ニヒャクゴジュウ」しか買えんかったので、いよいよ「ヨンヒャク」に対する羨望は、やがて妬みへと変わっていきました(笑)

その後、何年も月日が流れ、ひょんな事から単車の話になり、お互い口を揃えて出た言葉が

「えっ!お前、まだ持っとったんけ!!」(笑)

当時は18歳になると、単車を降りるか、フルノーマルにして乗るとゆう、田舎の掟のようなものがありましたからお互いビックリ!

私も、車は18歳の時に買った昭和47年式の車を今も所有し続けていますので、「所有し続ける大変さ」は身にしみて感じています。

今でこそ旧車ブームですが、一時はゴミの様に扱われ、車検も毎年受けないといけなかった暗黒の時代にも手放す事なく大切に乗り続けたという事実には敬服します。

二年ごとに懐かしいコイツに再会する時は、私のKHも16歳当時のライムグリーンに戻して一緒に近所を流します。

年々単車が小さくなり(笑)乗り手はすでに「老い」すら感じる歳になってしまいました。

当時、「キャブ何φ?」か「ジェット何番」といった会話は、31年の歳月が「お前、血糖値なんぼ?」とか「血圧は?」とかにすっかり数値の話題を変えてしまいました(爆)

でも当時からあたりまえのようにいてくれるコイツにまたがると、 ギアポジションインジケーターの赤い光が、いとも簡単に私を15歳?に戻してくれます。

そしてまた、あの悔しかった「ヨンヒャク」への妬みがふつふつと蘇ってきました・・・合掌

マッハ KHトリプルシリーズ シリンダーフィン再生

マッハシリーズをバラしたことのある方なら解ると思いますが、

固着したシリンダーをケースから抜こうとしても、なかなか抜けてくれません。

抜けないと、どうしても叩きたくなるのが人情ですが、ここはグッとこらえて絶対叩いてはいけません!

なぜなら、トリプルシリーズのシリンダーはいとも簡単に割れてくれます(涙)

もし、貴方がふいにシリンダーを割ってしまったとしても、「破片」は必ず保管しておいて下さい。

何故なら、「TIG溶接」という神業で、復元できるかもしれないからなんです。

TIG 溶接(アルゴン溶接)といっても、オートバイの場合、熱歪みを考慮しながら行わないといけなかったり、棒の素材や電流など、熟練を要します。

そして、割れた破片があれば、なお修復が容易になります。最悪、全く破片がなくとも、「肉盛り」にて形成もできますが、やはりコストがかさみます。

性能的には問題ないとしても、空冷エンジンのフィン欠けは見てていい物ではありません。

それなりのコストと時間はかかりますが、このように、ほとんど修復した跡が解らない位に修復も可能ですので、

くれぐれも、破片を捨てず、残しておいて下さいね。

コレは、破片をなくしたお客様の修正の様子です。

まずは、割れた部分を溶接し易いようにカットし、同じような素材のアルミ片を同じ角度にカットし合わせます。

そして、点付けをして位置決めををします。

その後、歪ませない様に細心の注意を払いながら本付けします。

いかに熱を逃がすかも大切ですね。

ス穴が出ない様に電流を調節し、この後、入念にリューターで研磨して形成していきます。

組み込んでしまえば、修正したかどうかは、全くと言っていいほど解らなくなりました。

やはり割れのないシリンダーはええもんですね。

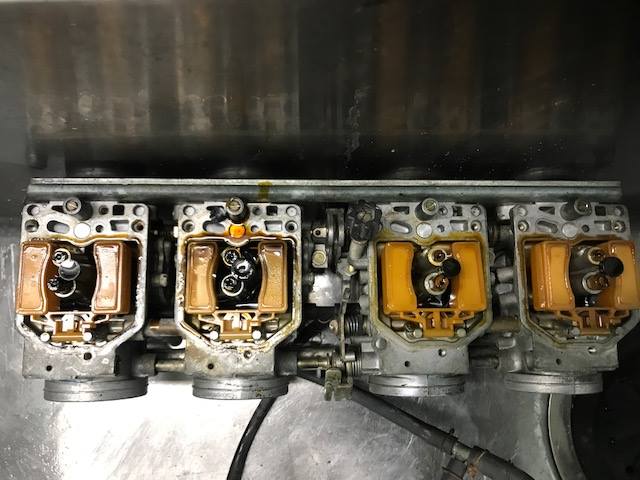

スピードショップイトウ オリジナルゼファー750用FCR35φキャブキット

ゼファー750用FCRキットは今更珍しいものでもありませんが、世間一般で見るFCRは何故か見た目がシックリきません・・・

それは無駄にデカいチェーンテンショナーのせいで、どうしてもスピゴット(インマニ)が長くなってしまう為なんです。

これはZR7系エンジンを搭載した後期型ゼファー750なので、テンショナーは小さくなっており、スピゴットを短くしても干渉しません。前期型でも、マニュアルテンショナーに交換すれば、装着可能かと思われます。

スピードショップイトウさん(以下SSイトウ)で、ショートスピゴット対応のFCR35を、ゼファー750用にニードルをリセッテイングして販売してくれます。

ズビゴットの長さというのは、エンジン特性に顕著に作用します。一般的にインマニが長くなると低速型になるといわれ、短いと高回転型になるといわれます。

四輪などでは、吸気管長を変化させる機構をもった原動機も存在している位なのですが、口径やファンネルなど、多数の要素があるので一概にはいえません。

それよりもやはりオートバイ、特に「単車」と呼ばれた時代の車両は「見た目」も重要なファクターとなりえます。

このSSイトウFCR35は、ショートスピゴットと、よもすれば少し口径オーバーかなと思われるビッグボディーの35φと言う吸入空気量がもたらすフィールはノーマルのそれとは比較しようの無いほど激変し、高回転での官能的なフィールをもたらしてくれます。

大きけりゃいいって事のないキャブ口径の選定ですが、逆に口径が小さ過ぎてもアクセルの開閉に対し、ギクシャクする場合もあります。

数多くのレースで培われた伊藤晶雄氏によるジェットニードルの選定のおかげで、心配していた中低速のもたつきなど皆無であり、

ことこのマフラー以外フルノーマルのゼファー750に関しては、逆に中低速でのアクセルのツキも程よく穏やかで、非常に乗り易くベストな口径となりました。

ただし、ビッグボディー故、どうして大きなノーマルの燃料コックではボディーと干渉してしまいます。GSXやピンゲルなどの小さめのコックへの換装が必須となります。

やっぱし、これくらいの吸気管長の方が、リッタークラスよりも高回転が使えるナナハンクラスはベストな選択ですが、何より見た目はバツグンにカッコいいですしね!

これで、こう少し長めのファンネルを装着すればなおカッコよろしですね。

KHのスイングアーム

KHのスイングアームは画像のように、旧式の砲金ブッシュで支持されています。

動きがいい訳がありません・・・

Z系でも初期のRSはブッシング支持ですが、A4かD1辺りからニードルベアリング支持に改良されています。

もちろん今頃のオートバイは、ほぼニードルベアリングで支持されています。

要はシャフトを「面」で支えるか「線」で支えるかの違いなのですが、今更ここだけベアリング化したからといって、劇的に路面追従性が上がる訳ではないでしょうが、ビ〇ーパンツよろしく「下着のオシャレ」感覚で造ってみたら、自分でもビックリするほど旋回性能が上がっているじゃ~あ~りませんか。

おそらく、一緒に交換したリアサスのおかげかもしれませんが、明らかに「サスが動く」んです!

「当時物」に拘った、こてこてカスタムも嫌いじゃない私ですが、「見えないオシャレ」も楽しいですよ。

マッハ KH トリプルシリーズの都市伝説?

マッハやKHの話で何故か「真ん中が焼ける」とよく言われます・・・

がっ!しかしである。

私の経験上、何故か3番シリンダー(勝手に右から順に呼んでます本当は1番)ばかり焼き付いています。

この帰国子女のKH400もキッチリ3番シリンダーが焼きついています・・・

マッハ系のシリンダーレイアウトだけを見ると、やはり真ん中のシリンダーの冷却効率が悪く見えますが、適正なピストンクリアランスとキチンとしたオイル管理をしていれば、そうそう焼きつくという事はありません。

では何故3番ばかり焼けるのか??

それは、単純にオイルポンプから「遠い」事に尽きます・・・

どうしてもデリバリパイプも長くなり、油圧の低下やポンプワッシャーからのエア噛みなども疑われます。

また、純正オイルポンプの信頼性が低いのもありますが、

タコメーターと共にオイルポンプを駆動している、チープなプラスチック製のギアとシャフトに不具合が出ている車両も多いですね・・・

オイルさえ切らさなければ、そうそう焼きつく物ではないハズなんですが・・・

そうやって永い間にマッハの「都市伝説」として拡散していったのでしょうね・・・

みなさん、くれぐれも「真ん中」ではなく、「3番」に気を使ってあげて下さいね!

CB1100R

元祖耐久レプリカのCB1100R

ホモロゲ取得の為、わずか全世界でRB、RC、RD合わせても5000台弱しか販売されなかった内の2台が当店に。

微妙な年式違いのRCとRDなのですが、細かな違いはKファンの私には解りません(笑)

でも35年程前、当時の新車価格が250万円以上した超高級車だった記憶が・・・当時の新車のナナハンが50万位だった事を考えるともの凄い金額ですよね~

ただどちらの機にも共通しているのは「長い間車庫で眠っていた」って事・・・

でもナントこのRD、新車からワンオーナー車なんです!!

まずはこのワンオーナー車のRDさんから目覚めて頂くとしましょう。

タンクはさすがレーサーレプリカ、なんと総アルミなので、

強烈な異臭を放つ、もはやガソリンではなくヘドロと化した物体に腐食される事もなく、清掃だけでなんとかなりそうですが、一回や二回の清掃では落ちそうもありません・・・

早くRCBレプリカの咆哮を聞いてみたい気持ちを抑え、

ドライスタートをいたわりながらの作業なので、今しばらく時間が掛かりそうですネ。

マッハ KH トリプルシリーズ共通キックスプリング

カワサキトリプルシリーズ全車種共通キックリターンスプリング。

かねてから純正部品が欠品状態だったトリプル全車種共通のキックリターンスプリングを制作いたしました。

当初、純正よりバネ乗数を上げ、強化品として作る予定でしたが、現在のスプリング用の素材は、当時より格段に良くなっていると製作担当者の方にアドバイスを頂き、高級スプリング素材である、いわゆるピアノ線と呼ばれるSWP鋼にて制作いたしました。

もちろん、某大手メーカー様に納入実績のある国内工場にて企画、生産しておりますので、安心して愛車の心臓部にご使用頂けます。

* 現在欠品中です。

ギア試作品

「無いなら造る!」

と豪語したものの、いざホンマに作るとなると大変です・・・

まず、図面を引かないと、現物を持って行って「コレ造って!」ってな訳にはいきません・・・

原始人の私は学生時代に「ドリフター」なるもので製図の授業をイヤイヤ受けた位で、図面など描ける訳ありません。

ましてや、今やCAD??とかいう物でないとNC旋盤やMCで制作する事もできません(涙)

でも、持つべき物はお金・・・いえいえ友達です(笑)

友達が三次元測定機??やらCADで図面を引いてくれました。

図面さえできれば、今やそこらへんの鉄工所でもNC旋盤の無い所を探す方が難しいくらいなので、楽勝や!とタカを括っていました。

ところが!何件聞いても「ブローチがないねんな・・・」

と言う共通のお断りのお返事(涙)

「ブローチってなんやねん!!??」

聞けば、真ん中のスプラインを切る刃物だそうで、コイツを買おう物なら、目ん玉が飛び出す程の額なんだそうです・・・

ただでさえ、量産ではなく一点物の試作品扱いなので、コストが・・・Z系みたく、「いくら掛かってもやってくれ!」っていう太っ腹なお客様など、ミドルクラスでは皆無、ましてや中古エンジンにごっそり乗せ換えがほとんどのKHユーザーに一個数数万円などまず無理です・・・

でも、「どうしても新品のギアで乗ってみたい・・・」

もうそれしか頼るところがありません。

誰も買ってくれんでも、試作品くらいはと言う気持ちと

いつか量産する時が来たら、実走テストもせんとアカンし・・・

自分に無理矢理納得する理由を付け、ワイヤーカッターでスプラインを切り、コスト度外視で試作品として制作する事に。

あとの熱処理をどうするかとか、ホンマに試行錯誤しながら、なんとか試作品が完成しました。

WPC処理から帰ってきたギアをみてウットリ・・・

ハッと我に返り、変態もついにここまでの領域にきたなと(笑)

早速、私のKHにて実走行テストをしていますが、

まるで現行車のような安心感!思わず目頭が熱くなりました。

KH250 400のシフトフォークについて

KH250に限らず、マッハ系トリプル全車に言えるんですが、バラせば間違いなく4TH&TOPフォークが焼けただれています・・・

恐らく4TH&TOPフォークはケース上部に着く為、オイルの潤滑に問題があるのかもしれません。

もちろんKH250の純正部品はありませんので、新たに作るか、現物を修理して使うしかありません(涙)

さすがにフォークの新造となると、コストがかかり過ぎるので、試作的に特殊溶接による「肉盛り」をして頂きました。

素材との相性や、熱による歪などを考慮しないと、後で使い物にならなくなります。肉盛りの作業には長年の勘と熟練の技術を要します。

肉盛りが完了したら、フライスで修正しますが、やはりこの一連の作業もコストとの兼ね合いが・・・

う~ん・・・Z系みたく、数が読めれば、新造するんやけどね・・・

KH250 400のギア抜けについて

マッハに限らず、750から250まで全てのトリプルシリーズに言える事ですが、マッハらしい走りをすれば、必ずといっていい程ミッションがダメになります・・・

なんせ一番よく使うセカンドがダメになり、コーナーの出口などでパワーをかけると、いきなりエンジンが「ウォ~ン」となり、恐ろしやら、恥ずかしいやら(涙)

シフトミスによるオーバーレブは、ヘタをすると一番最悪な「焼き付き」と言う致命傷を引き起こす可能性が大です・・・

その原因として、クラッチの切れ不良、シフタードラムの摩耗、シフトシャフトの摩耗、リターンスプリングのへたり、シフトフォークの焼け&摩耗当等色々ありますが、やはり一番の原因はドッグの摩耗による嚙み合わせ不良です。

一番目の画像は、私が30年前、究極の負のスパイラルに陥り、挙句の果てには、シフトペダルを左足で常に保持しておかないと走れなくなってしまった時の(笑)摩耗しきったギアです。

シフターフォークの送り量の問題もありますが、パワーがミッションギアに掛かると噛み合わさったギアの部分(ドッグ部)に戻そうそうとする反力が掛かります。

正常な嚙み合わせ状態のドッグなら、問題ないのですが、摩耗により先が丸くなると、余計に抜け易くなり、負のスパイラルに陥ります。中にはドッグをアンダーカットして、逆テーパを付け抜け対策をされている強者もいらっしゃいますが本来、歯車というのは、外側が硬く、中は粘っこくなるよう熱処理されているので、アンダーカットすると、後処理に問題が残ります。

次回へ続く。