後家さん製造マシン?キチ〇イマッハたる所以。

よく昔、雑誌などでマッハⅢを「後家さん製造マシン」だとか「キチ〇イマッハ」などと揶揄された時期がありました。

コレは単衣にスロットルバルブの張り付きによる事故が原因だったのかな?と推測しています。

まぁ現在でもトリプルシリーズ全般は、この後の話の様に他のバイクでは考えられない様な事が頻繁に起こります・・・Z系などに比べ、一世代以上前の設計というのも相まって、その辺の「中古車専門店」で買ってフツーに乗れる代物ではないという事をご理解頂けたらと思い、主にスロットルの張り付きについてお話したいと思います。

このカタログ写真を見るだけでもフロントがすでに浮いてそうです・・・

実際、KAフレームからH1Dフレームになってエンジンの搭載位置やスイングアームの長さも延長され、フロントは浮きにくくなりました。

よくおバカな雑誌の記事で500SSは低速がスッカスカで6000回転からいきなり加速しフロントが浮きまくるとか、人から聞いたウソっぱちの記事を堂々と書いてる人間がいますが、完調な500SSなんて本当に乗りやすく、ボクから言わすと250シリーズが一番センシティブで乗り難いと思いますね・・・それにフロント浮きまくるのはH1やのうてH2やと思います。

スロットルの張り付きについてはいわゆる「マッハ」と呼ばれるSSシリーズにかぎらず、非力なKH250でも起こります。

私自身、まだ何も知らない高校生だった頃、カーブの途中でいきなりスロットルが張り付いてチ〇コが縮み上がった記憶が。その後、何故かそんな恐ろしい症状は出なくなったので、そこのカーブに地縛霊がいたハズ!って真剣に思い込んでたくらいですから(笑)

スロットルの張り付く原因は色々ありますが、一番の原因はヒ・ミ・ツです(笑)

何故なら、最近、本当にタチの悪いショップが多く、ウチのPWKキャブのマニを3Dスキャナーでパクったり、中には散々色々質問してきてトリプルの事を聞いてきた関東のショップなんぞ恩を仇で返されりたりと踏んだり蹴ったりですから(涙)

今まで、当ブログでも長年培ってきたノウハウを惜しみなく披露してきたつもりですし、そんなケツ穴の小さい事をしたくはないのですがあまりに醜い昨今に嫌気がさします・・・

ヒントは「張り付き」ではなく○○不良なんですね・・・特に250は。

主な原因はこれではないですが、これも大きな原因の一つ長年のスロットルの開閉でヘタリきったリターンスプリングです。

元々、吸入負圧の小さい250とかはスプリングの張力は小さく、スロットルは軽いのですが、リターンスプリングの張力がなくなって恐ろしくスロットルの軽いKHも見受けられます。

この辺りを新品に交換すると見違えるくらい「パン!」とアクセルが戻るので気持ちがええですね。

これも非売品なんですが、命に係わる事なので、1個800円位で販売しよっかな?って思案中です。

ここもアルアルなんですが、ロッドを保持する割りピンがこのようにサイズが合っていないのを使用している車両も多く見受けられます。この割りピンは極小なので、その辺のホームセンターにはまず置いていません・・・

このけったいなスロットルの止め方は何故か500と250だけなんですよね。

やった事のある方なら判ると思いますが、すぐ外れるクセに付けにくいったらありゃしない!慣れればどうってことないですが(汗)

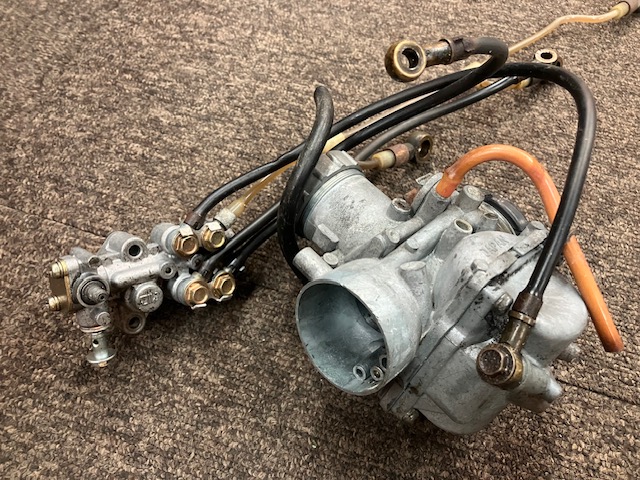

これはH2Cのキャブですが、やはりメーカーもその辺りについては解っていたのか?キャブにオイルラインを新設して、スロットルバルブにオイルを供給して張り付き対策?をしていたようです。

どんな車種でも後期型はメーカーが色々対策しててくれてボクは「後期」の方が好きですね。

この様に、スロットルバルブ自身にひっかいた様な傷もあり、張り付いた形跡があります・・

S系ミドルでは、アルミにクロメートメッキでなんとかなったのかもれませんが、H2系ではしかなく自重を重くしたり、スプリングの張力を上げるくらいしかなかったんでしょうね・・・だからスロットルが重い!

昔、H2も持ってた時期があったんですが、ただでさえパワフルなH2で、この恐ろしい張り付きを経験してからコーナーで怖くてスロットルが開けれなくなり、そんな恐ろしい単車にに乗っててもおもんないので、すぐ売却してしまった過去もありました。

初期型H2ではスロットル1個100グラム以上あり、スプリングの張力も強く、これではスロットルは重いハズです。

これが3個もあるって思うと苦肉の策だったんでしょうね・・・

確か、クロームメッキっほいのもしてた様なしてなった様な・・・

ところが後期になると36.5gと3分の1の重さしかありません。

表面処理も一般的なクロメートメッキに戻っています。

北米からスロットルの重さを指摘されたのでオイルを回して重さ対策だったのかは不明ですが後期H2から、いわゆる「切るスイッチ」とやらが付いたので、やはり張り付きによる事故が結構あったんだと私は思っています・・・

「後家さん製造マシン」たる所以はこの辺りにあるんかもしれませんね・・・

その後、負圧式キャブや多連リンクなども出てリターンスプリングの形態も変わり、張り付きなんて過去の遺物となったハズなのに、令和になった現在でも「切るスイッチ」なるものが付いているのは絶対H2のせいや!と私は思っています。まぁ転倒時の為という大義名分があるのかもしれませんが。

当店では、気休めかもしれませんが。スロットルバルブにMoS2処理(二硫化モリブデンショット)を施します。

本来フリクションロスの低減が目的の処理ですが、モリブデンという摩擦軽減効果が期待できる処理を現在では簡単に施せるので有難い限りです。

その他、当店の秘儀(笑)も多用して、スロットルの張り付き対策を施しています。

スロットルの張り付きには、その他いろんな原因があるので、その辺りもキチンと対策をしないと、乗ってておもろないどころか命にかかわります。

とはいえ誤解を恐れずに?言えば、幸いH2乗りって盆栽ライダー?が多いので(ゴメンなさい)その辺り気にならん方が多いのかもしれませんが・・・

ボクなんて親の仇のように常にスロットル全開で走ってるので、H2だとミッションは必ずといっていい程メゲてまうでしょうし、あの鬼の様な振動とパーシャル域でのギクシャクした乗り味・・・だからあんましH2とか好きじゃないんですよね・・・ってホンマはボクの腕で使い切れるパワーは400辺りなだけなんですが(涙)

まぁ機会があればその振動やパーシャル域のギクシャク対策なんかも書こうかなって思ってます。

P.S. 見た目は初期型H2がいっちゃんカッチョええのでただのヒガミですが(笑)